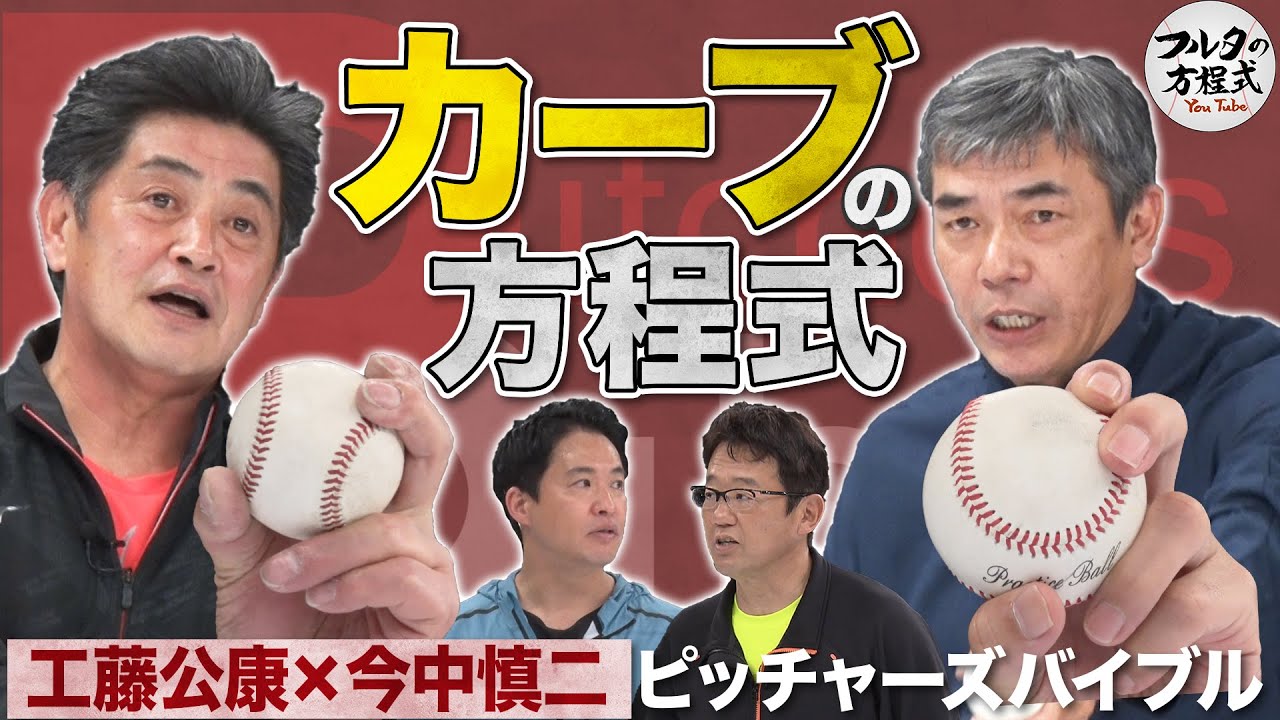

工藤公康と今中慎二、両投手による多彩なカーブの投げ方や、握り・スピン・抜けの感覚、さらには「投げない期間を経て生まれた新たな感覚」まで、実戦と感覚に裏打ちされた技術が丁寧に語られています。今では少数派となった本格的なカーブを駆使する投手たちのこだわりを通して、変化球の本質や投球フォームの奥深さが浮き彫りになる内容です。

- 1. カーブとの出会いと覚え方の違い【00:02】

- 右利きで左投げの独特な感覚

- 教本から独学で覚えた変化球

- 2. 握りの浅さと“抜け”の美学【02:58】

- 浅く握る理由と抜ける感覚の重要性

- 指先のコントロールでスピンを与える

- 3. コントロールとフォームの関係【05:30】

- フォームを整えるためのカーブ練習

- ストライクを取るには腕の振りが鍵

- 4. バックドアと外角カーブの活用【06:50】

- 右打者への外から入るカーブの効果

- 緩急と配球術の駆け引き

- 5. スライダーがもたらす弊害【19:24】

- スライダー習得で崩れたカーブの感覚

- 手首の角度と球種の相性

- 6. 怪我からの復活と新たなカーブ【23:49】

- 骨折後のリハビリ中に得た新感覚

- 見逃し三振から得た成功体験

- 7. 左腕特有の投球思考と深化【26:10】

- “変態左腕”と呼ばれる思考の多様性

- コマのような回転を生み出す感覚

カーブとの出会いと覚え方の違い【00:02】

右利きで左投げの独特な感覚

野球以外はすべて右利きという今中慎二投手の話題からスタート。カーブを投げる感覚も独特で、右でのシャドーピッチングはまったくできないという面白い身体感覚も語られました。

教本から独学で覚えた変化球

「野球入門」などの本を通して変化球を覚えたという経験が共通しており、当時は人から教わるよりも“試して覚える”スタイルが主流だったことがうかがえます。

握りの浅さと“抜け”の美学【02:58】

浅く握る理由と抜ける感覚の重要性

ボールを浅く持つことで“抜ける”感覚を得やすくなるという理論が紹介されました。抜けざるを得ない握りにすることで、自然と大きな変化が得られるとのことです。

指先のコントロールでスピンを与える

浅く握った状態でもしっかりとスピンをかける技術が必要で、親指や人差し指の微妙な使い方がキーポイントになります。

コントロールとフォームの関係【05:30】

フォームを整えるためのカーブ練習

カーブを“整える球”として利用する選手もおり、練習前に必ず数球カーブを投げてフォームの安定を図るというルーティンも語られました。

ストライクを取るには腕の振りが鍵

起きにいくとコントロールが定まらず、しっかり腕を振ることで自然とストライクゾーンに収まるという、実践的なアプローチが紹介されています。

バックドアと外角カーブの活用【06:50】

右打者への外から入るカーブの効果

アウトコースから外に逃げるように入ってくるカーブは、打者の意識を外にずらすことで三振や凡打を誘発する効果的な球種であると説明されました。

緩急と配球術の駆け引き

状況に応じて“緩めのカーブ”と“決め球のカーブ”を使い分けることで、緩急差による打者の崩しが狙えるという配球戦略も共有されました。

スライダーがもたらす弊害【19:24】

スライダー習得で崩れたカーブの感覚

手首の角度がスライダーによって変わることで、結果としてカーブの軌道が横変化になってしまい、本来の大きな縦カーブが投げられなくなった経験が語られました。

手首の角度と球種の相性

“腕の振りは同じでも、手首の角度が変わればボールは別物になる”という微妙な感覚の重要性が浮き彫りになりました。

怪我からの復活と新たなカーブ【23:49】

骨折後のリハビリ中に得た新感覚

骨折後のリハビリ中にカーブしか投げられなかったことが、かえってリリースの安定につながり、結果として新たなカーブの習得につながったという“怪我の功名”エピソードも登場。

見逃し三振から得た成功体験

復帰戦で投じたカーブが見逃し三振となったことで、カーブへの確信と自信が生まれたエピソードが印象的に語られました。

左腕特有の投球思考と深化【26:10】

“変態左腕”と呼ばれる思考の多様性

左投手は球種が少ない分、1球1球への工夫やこだわりが強く、試行錯誤を繰り返しながら技術を深めていく傾向があるという指摘がされました。

コマのような回転を生み出す感覚

“引く”イメージで回転を強くかける技術や、まっすぐのフォームでカーブを投げる練習など、投球動作の中で生み出される変化への意識が共有されています。

この動画から学べること

- 浅い握りで“抜け”をコントロールする技術

- 手首と指の連動による変化球の作り方

- カーブを活用してフォームを整える実践的アプローチ

- スライダーやカットボールとカーブの相互影響

- 左投手特有の思考の深さと技術への探究心

多様な感覚と実践的ノウハウが飛び交う内容であり、特に左投手や変化球を磨きたい選手にとっては、深く参考になる実例が多数収録されています。

コメント