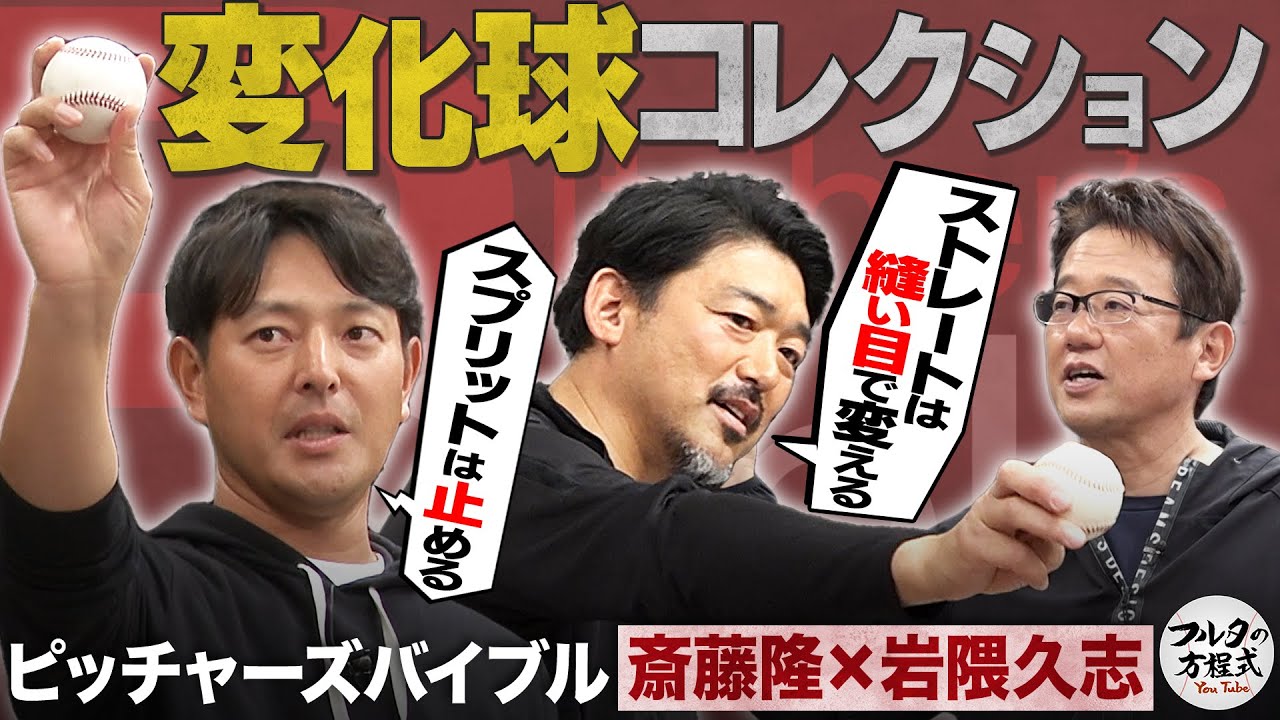

斉藤隆、岩隈久志により、握り方や縫い目の向きによるボールの変化について、実際の握りや投げ分けの感覚が詳しく語られています。スライダーやスプリットなど各球種に対する感覚やコツ、体の使い方の工夫まで、実戦に基づいた技術的な話が展開されています。

- 1. ボールの縫い目と握りの関係【00:10】

- 縫い目の向きによる球筋の変化

- マークの位置で癖を読まれない工夫

- 2. スライダー・スプリットの握りと投げ分け【02:49】

- 横滑り型と縦変化型スライダーの違い

- スプリットの浅め・深めの握りの使い分け

- 3. 指や親指の位置とリリースの感覚【06:34】

- 親指の位置による落差の違い

- 抜け防止のための指の使い方

- 4. 投球による体への負担と再現性の工夫【14:02】

- スライダー・スプリットが肘に与える影響

- フォーム再現性と動作負荷の関係

- 5. 下半身主導の出力と連動性の意識【26:39】

- 地面反力と右足の蹴りによる最大出力

- 体の内旋・外旋動作とエネルギーの伝達

ボールの縫い目と握りの関係【00:10】

縫い目の向きによる球筋の変化

縫い目の向きを変えることで、同じ握りでもボールの回転方向が変化し、シュート気味やカット気味の変化を生むことができると語られています。

マークの位置で癖を読まれない工夫

NPBのマークやメーカーのロゴ位置によってバッターに癖を読まれないよう、あえて向きを変える、あるいは特定の打席では使用を控えるなどの工夫も紹介されています。

スライダー・スプリットの握りと投げ分け【02:49】

横滑り型と縦変化型スライダーの違い

スライダーは親指の使い方や手首の角度によって横に滑らせるタイプと縦に曲げるタイプの違いが出るとされ、それぞれの投げ方が選手の個性に応じて使い分けられています。

スプリットの浅め・深めの握りの使い分け

スプリットは浅く握ることで速めの変化、深く握ることで落差のある変化を生むことが可能で、場面に応じた使い分けが実践されていました。

指や親指の位置とリリースの感覚【06:34】

親指の位置による落差の違い

ホークなど落ちる球種では、親指の位置が深いと回転を妨げやすく、逆に浅く添える程度にすることで自然な回転と落下が得られるといった工夫が語られています。

抜け防止のための指の使い方

疲労時の“すっぽ抜け”を防ぐために親指で押す感覚や、抜けにくいようにミットの指袋を狭くする工夫も紹介されていました。

投球による体への負担と再現性の工夫【14:02】

スライダー・スプリットが肘に与える影響

ひねりを伴うスライダーは肘への負担が大きい一方で、スプリットはまっすぐに近いリリース感覚のため比較的負担が少ないとされています。

フォーム再現性と動作負荷の関係

肩のラインを意識したフォーム作りが重要で、リリーフではタイミングをずらす工夫、先発ではフォーム再現性を重視することで、負担軽減と安定性の両立が図られていました。

下半身主導の出力と連動性の意識【26:39】

地面反力と右足の蹴りによる最大出力

右足の踏み込みと蹴りによる“ぶつかり”の動作が、最も球速が出た場面と重なっており、下半身からの出力伝達が球威に直結していることが述べられています。

体の内旋・外旋動作とエネルギーの伝達

股関節や肩関節の回旋動作により、体全体を使ってエネルギーを効率的に伝える技術も紹介されており、下半身の使い方の重要性が強調されています。

この動画から学べること

- 縫い目の向きやマーク位置を活かした球種の工夫

- スライダーやスプリットの握り分けと変化の調整法

- リリース時の指や親指の使い方による回転の変化

- 投球フォームと体の負担軽減に関する再現性の考え方

- 下半身からの出力と連動性を意識した投球動作

これらの内容に興味がある方は、動画で各投手の握り方やリリース時の手の動き、体の使い方を確認してみてください。技術の応用やフォーム改善のヒントが得られる内容となっています。

コメント