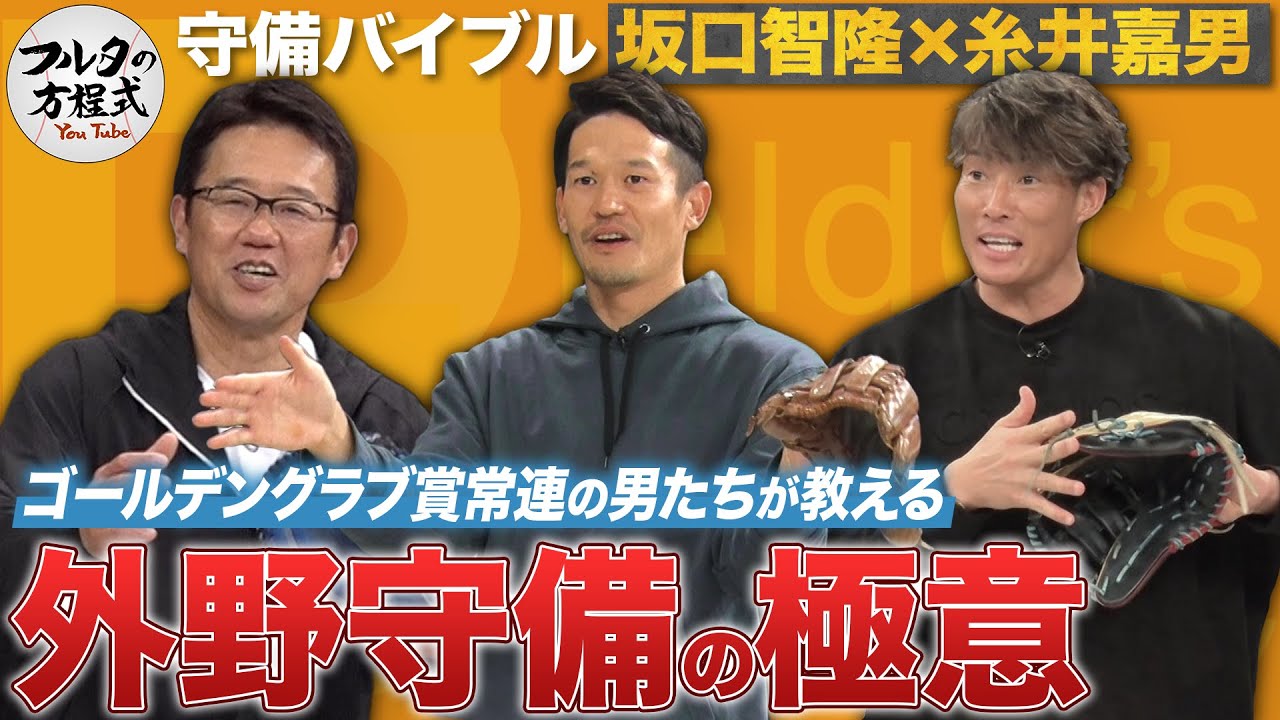

ゴールデングローブ賞常連の糸井嘉男、坂口智隆による外野守備に必要なグラブの特徴や構え方、送球への意識について具体的に解説されています。憧れの新庄剛志への言及を交えながら、外野手としての守備動作と考え方が共有されています。

- 1. 新庄剛志選手の影響とグラブの選び方【00:01】

- 小さめで柔らかいグラブの利点

- ボールを確実に捉えるための工夫

- 2. 構え方と反応速度の考え方【03:43】

- 構えはシンプルに反応重視

- ポジション別の意識の違い

- 3. バックホームのステップと足の運び【07:28】

- 正面からの入り方の工夫

- 送球精度を上げるステップの意識

- 4. 打球対応と球場ごとの環境差【11:50】

- ワンバウンド送球の難しさ

- 球場の特徴と送球の対応

新庄剛志選手の影響とグラブの選び方【00:01】

小さめで柔らかいグラブの利点

新庄選手に憧れて外野手を目指した選手が、小さめで柔らかいグラブを愛用していると語られています。扱いやすさとボールをしっかりと捉える感覚がポイントです。

ボールを確実に捉えるための工夫

柔らかいグラブは反発が少なく、打球が“ペチャッ”と収まりやすい特性があります。守備時にはボールがフラフラしないように、腕の使い方やグラブの角度にも気を配っています。

構え方と反応速度の考え方【03:43】

構えはシンプルに反応重視

守備時の構えはあまり考えすぎず、自然に歩くような形が良いとされています。投球動作のタイミングに合わせて、足踏みを少し加えるだけで反応しやすくなります。

ポジション別の意識の違い

センターは正面で反応して問題ありませんが、レフトやライトでは少し遅らせて動き出すことで、ドライブ回転や球筋に対応しやすくなります。照明の入り方や球筋の見え方の違いも守備に影響を与える要因です。

バックホームのステップと足の運び【07:28】

正面からの入り方の工夫

送球時に肩を入れる意識を持つことで、安定した方向に投げられるようになります。自分の癖に合わせて、ボールの右側から入るなどの工夫をしていることが語られています。

送球精度を上げるステップの意識

バックホームではステップの数や方向が重要で、無理に体をひねるのではなく、自然な流れで肩を入れてから送球することが大切です。速く投げるためには、取ってからの動作がスムーズである必要があります。

打球対応と球場ごとの環境差【11:50】

ワンバウンド送球の難しさ

ワンバウンド送球は理想的とされますが、マウンドに当たることで跳ね方が予測しづらくなるため、状況によってはノーバウンドでの送球が適している場合もあります。

球場の特徴と送球の対応

天然芝や夜間、外野の傾斜など、球場ごとの条件によって送球の難易度が大きく変わるとされています。環境に応じて送球の高さやバウンド位置を調整することが求められます。

この動画から学べること:

- 外野守備に適したグラブの特徴と扱い方

- 構えをシンプルにして反応速度を高める工夫

- 送球の精度を上げるための足運びと肩の使い方

- 守備位置ごとの打球対応の違いと意識の持ち方

- 球場ごとの条件に応じた送球戦略

これらのテーマに興味がある方は、実際の映像で守備動作や送球時の動きを確認してみてください。関連動画では他の外野手による送球術も紹介されていますので、ぜひ比較して参考にしてください。

コメント