走塁におけるベースの踏み方や駆け抜けの動き、リードの取り方など、実践的な基本技術が解説されています。小中学生にも参考になる走塁の基本から応用まで、フォームと意識の違いによるプレー精度向上が語られています。

- 1. ベースの踏み方と駆け抜けの基本 00:00

- ベースは真ん中手前を左足で踏む

- 駆け抜け後は右側でボール確認

- 2. オーバーラン時の踏み方と身体の傾け方 02:54

- 右足でベースの側面を踏む理由

- 身体を倒して角度よく次塁へ

- 3. リード幅の考え方と足の出し方 05:27

- リードの大きさは自分で覚える

- 左足を引いて直線的に出る工夫

- 4. スタート前の動作と構えの工夫 08:15

- 動から動で反応を良くする

- 右足反応と手の位置の意識

- 5. 盗塁時の確認とピッチャーの見方 12:04

- スタート時に打者の動きを確認

- ピッチャーの癖を全体で捉える

ベースの踏み方と駆け抜けの基本【00:00】

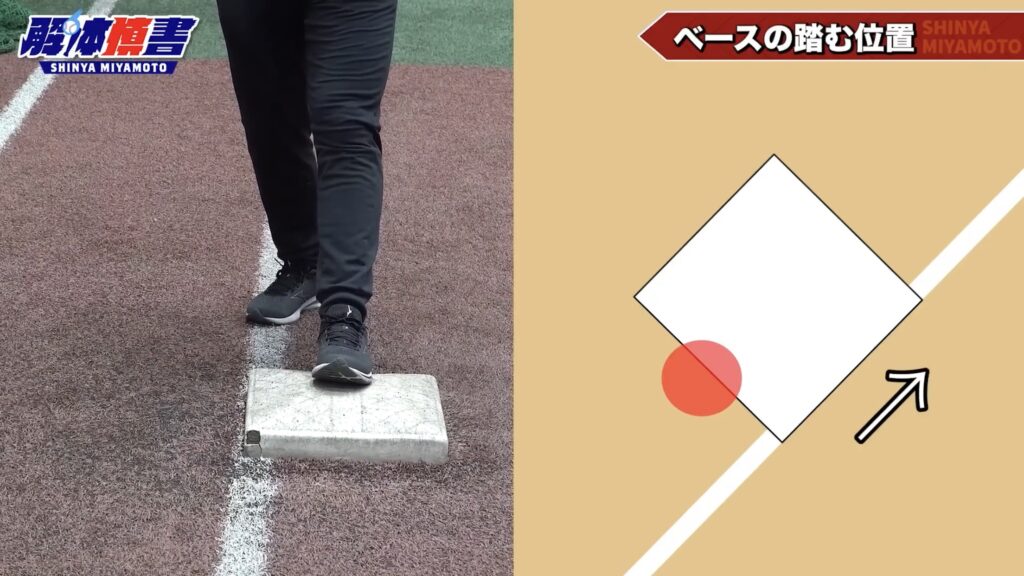

ベースは真ん中手前を左足で踏む

駆け抜け時はベースの真ん中手前を左足で踏むのが望ましいとされています。ベースの端を踏もうとすると滑るリスクが高まり、捻挫の原因にもなります。

駆け抜け後は右側でボール確認

走り終えたら右側を見て悪送球を確認し、ボールが見えた場合はそのままセカンドへ向かう流れを意識します。走る意思を見せた場合は、必ずベースに戻る必要がある点にも注意が必要です。

オーバーラン時の踏み方と身体の傾け方【02:54】

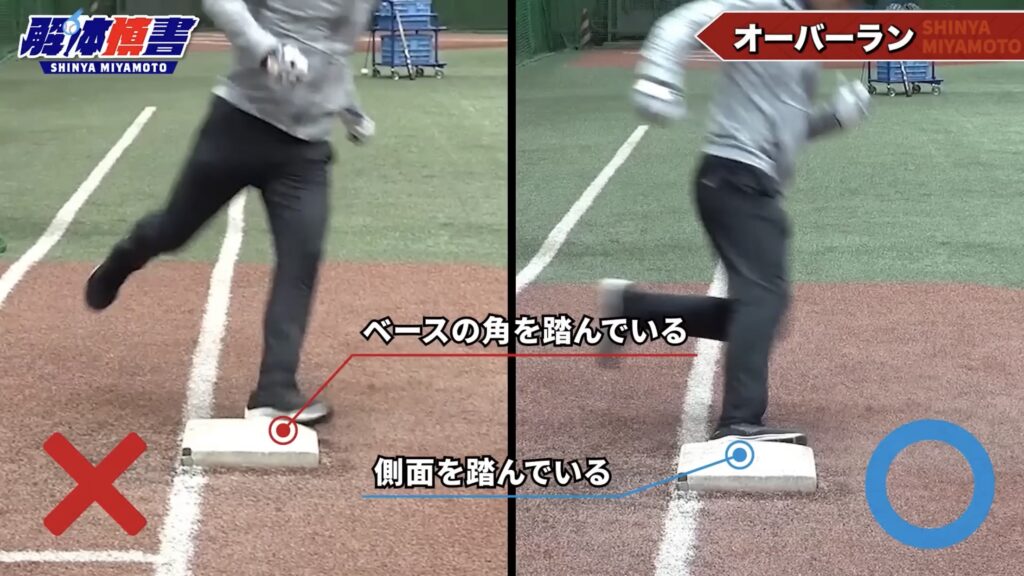

右足でベースの側面を踏む理由

ファーストからのオーバーランでは右足でベース側面を踏むと、スムーズに次塁へ向かう角度を確保できます。特に移動ベースの場合は左足で踏むと滑るリスクがあるため注意が必要です。

身体を倒して角度よく次塁へ

身体を倒すことで踏む角度を調整しやすくなり、ベースを回る際にロスが少なくなります。ベースの踏み方一つでタイムに差が出るため、意識して練習することが推奨されています。

リード幅の考え方と足の出し方【05:27】

リードの大きさは自分で覚える

リードの距離に正解はなく、自分の帰れる距離を把握することが重要です。牽制でアウトになる経験を通じて、安全な最大リードを見つける必要があります。

左足を引いて直線的に出る工夫

左足を引くときに後方へ下がってしまう子が多いため、最初の一歩をピッチャー方向へ出してから左足を引くと直線的に進みやすくなります。

スタート前の動作と構えの工夫【08:15】

動から動で反応を良くする

静止状態よりも動作を加えている方が反応が早くなるとされており、体を揺らす・手を動かすなど、自分なりの工夫が紹介されています。

右足反応と手の位置の意識

右足での反応がトップスピードに乗りやすく、手は膝付近に落とす構えが一般的です。右手の使い方もスタートの助けになります。

盗塁時の確認とピッチャーの見方【12:04】

スタート時に打者の動きを確認

バッターがスイングする可能性があるため、スタート時には顔だけで確認を行う「フラッシュ」を忘れずに行います。視野を活かして野手の動きで打球方向を察知する例も紹介されました。

ピッチャーの癖を全体で捉える

スタートのきっかけは、ピッチャーの癖を観察して判断します。肘や足の動きなど、個別に注目する場合もあれば、全体像でタイミングを取る場合もあり、選手によって見方を工夫することが勧められています。

走塁技術に関するこの動画から学べること:

- 駆け抜け時やオーバーラン時のベースの踏み方

- リードの取り方と戻るときの意識

- スタートの反応速度を高める構えや動作

- 盗塁時の確認とピッチャーの観察方法

これらの内容が気になる方は、ぜひ実際の映像で動きや感覚を確認してみてください。また、他の選手の走塁理論と比較して、自分に合った考え方を見つける参考にもなるでしょう。

コメント