✔ 「球速とコントロールを両立するには?」

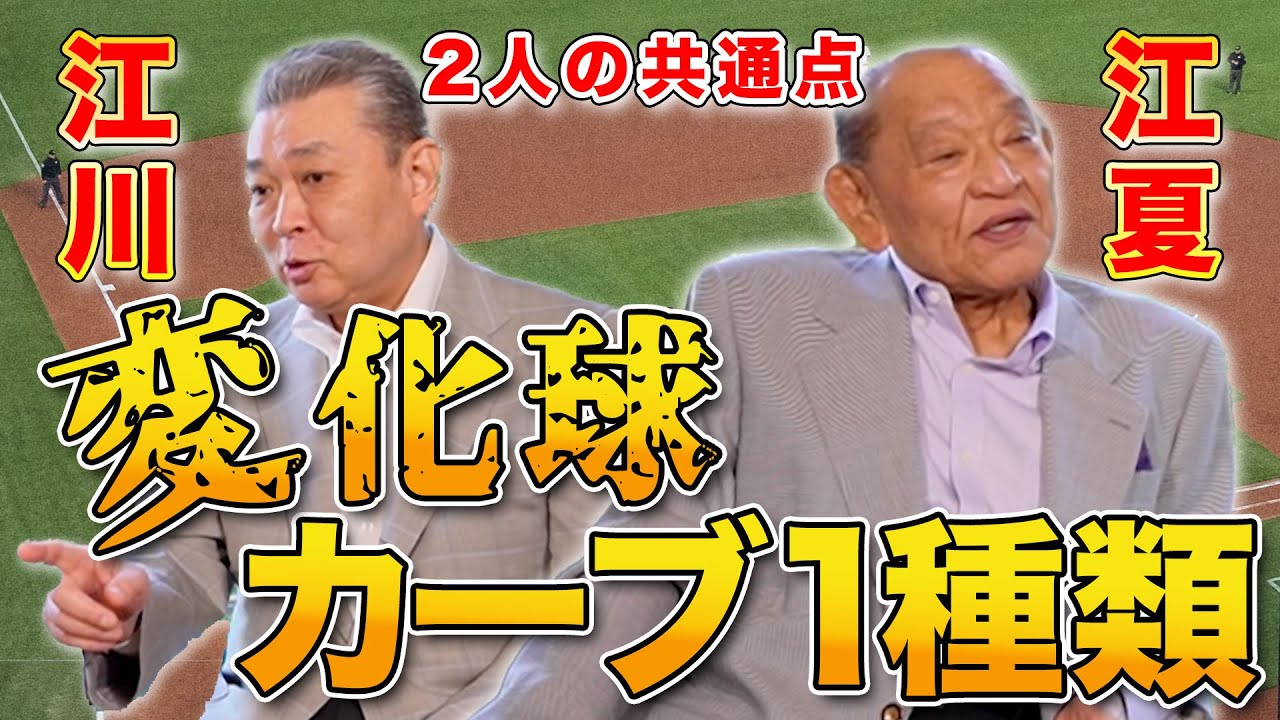

✔ 「ストレートとカーブだけで勝つ投手の共通点とは?」

✔ 「練習を見せないことが、投手の武器になる?」

伝説の投手たちが語る、 投球の極意 。その核心に迫る!

- カーブを覚えたきっかけと球種の哲学

- コントロールを極めるために必要なこと

- 「練習は見せない」投手としての戦略

- 速球投手が持つ、共通の特徴とは?

- 投手にとって、環境の変化は何をもたらしたのか?

【動画のポイントまとめ】

1. カーブを覚えたきっかけと球種の哲学

✔ カーブは仕方なく覚えた?

- 高校時代に見た「衝撃的なカーブ」 に影響を受けた

- スライダーっぽい速いカーブ を見て、「投げたい!」と感じた

- カーブが武器になれば、ストレートの威力がより生きる

✔ 「投手は、投げられないものを投げてみたくなる」

- 投手の成長は「できないことへの挑戦」から始まる

- 周囲に優れた投手がいると、自然と新たな球種を覚える

✔ カーブの結論

- 「ストレートの質を活かすため」にカーブを覚えた投手が多い

2. コントロールを極めるために必要なこと

✔ 「コントロールは自信から生まれる」

- 思ったところに投げられるという 確信が最も重要

- 迷いがあると ボールがブレる

✔ 「ブルペンでのコントロールは100%ではない」

- 試合では、環境が変わることで制御が難しくなる

- ブルペンで80%の精度なら、試合では使えない

- 観客・バッター・プレッシャーの中で、自信を持てる練習が必要

✔ 「ランナーが溜まっても、投げられるかが勝負」

- ブルペンでは完璧でも、試合では違う

- 精神的に揺さぶられないメンタルが重要

✔ コントロールの結論

- 技術だけではなく、「試合で通用する自信」が不可欠

3. 「練習は見せない」投手としての戦略

✔ 「練習しているのに、していないように見せる」

- 「あいつは練習してないのに、なんであんな球を投げられるんだ?」

- そう思わせることが、投手としてのプライドだった

✔ 「性格を見せないことも、投手の武器」

- マウンド上では「何を考えているかわからない存在」でいることが大切

- 投手が読まれないことは、バッターへのプレッシャーになる

✔ 「相手にとって予測できない投手になる」

- どんな球を投げてくるかわからない

- どのタイミングで仕掛けてくるかわからない

- 「読まれない投手」が、最も厄介な存在

✔ 練習哲学の結論

- 投手は「練習量」ではなく「練習を見せないこと」も戦略になる

4. 速球投手が持つ、共通の特徴とは?

✔ 「球速とコントロールを両立するのは難しい」

- 速い球を投げる投手は、制球に苦労することが多い

- その中で 「ストレートとカーブだけ」で勝てる投手 もいる

✔ 「球種が2つだけの投手が、なぜ勝てるのか?」

- ストレートとカーブだけで勝負できるのは、「球の質」が違うから

- 変化球に頼らなくても、ストレートの威力とコントロールで勝負できる

✔ 「フォークを投げられなかった理由」

- 指の長さが影響する

- フォークは挟める指が長いほど有利

- 手が小さい投手は、フォークではなく別の球種で勝負する

✔ 速球投手の結論

- ストレートの威力と精度があれば、球種は少なくても勝負できる

5. 投手にとって、環境の変化は何をもたらしたのか?

✔ 「かつての野球環境」

- 土の上で野球をしていた時代

- 人工芝や屋根付きの球場が当たり前になった

✔ 「環境の変化による影響」

- 雨の影響を受けない球場になったことで、投手のスタイルも変わった

- かつては雨上がりの試合での制球が難しかった

✔ 「環境の変化とピッチングの関係」

- 昔の投手は「悪条件でも投げる技術」が求められた

- 現代では、均一な環境で「精密な投球」が求められる

✔ 環境の結論

- 時代とともに、投手の求められる技術も変化している

【結論:投球の本質は「読まれないこと」と「自信」】

✔ 投手は「読まれない存在」でいることが武器になる

✔ ストレートとカーブだけで勝負する投手には共通点がある

✔ コントロールの良さは「試合で投げられる自信」から生まれる

✔ 練習を見せないことで、相手に「謎の存在」としてプレッシャーを与える

✔ 時代の変化とともに、投手のスタイルも変わってきた

動画はこちら → [動画リンク]

コメント