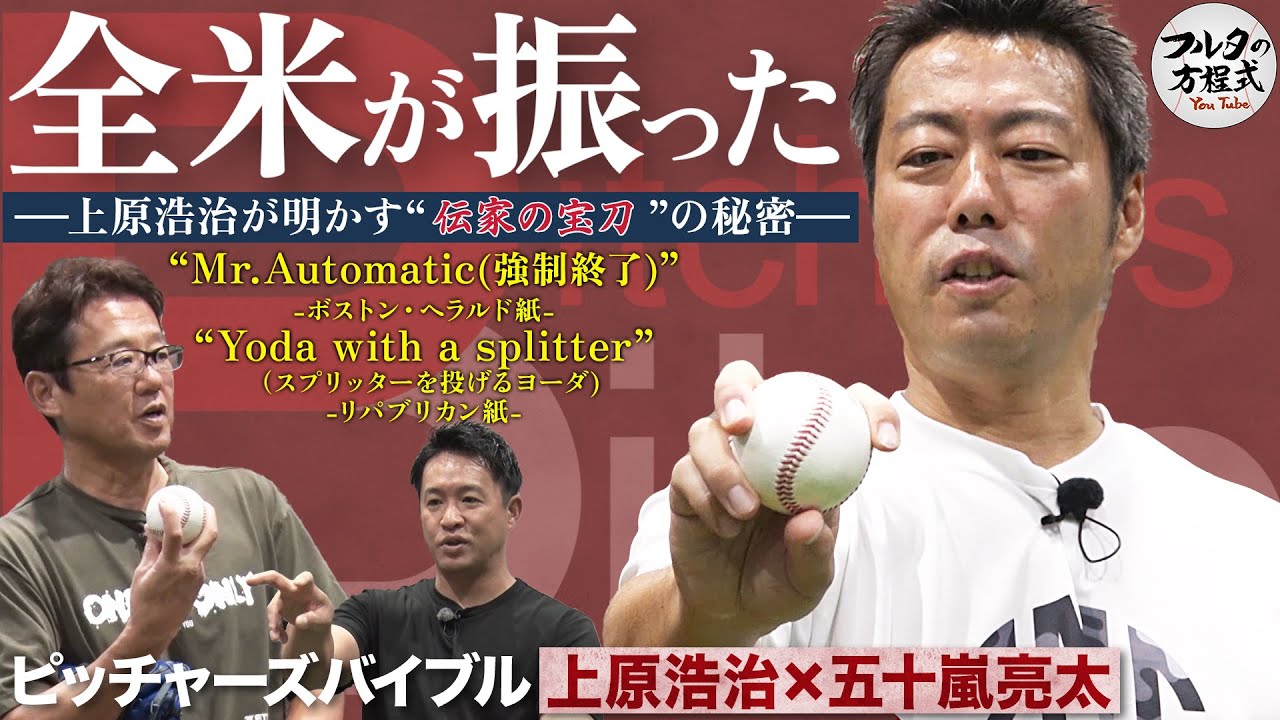

上原浩治が自身のフォークボールについて、握り方や回転の意識、落差やスピードの使い分けといった打者への見せ方など具体的に解説しています。

- 1. フォークの握り方と回転の意識 00:00

- 基本の握りと指の位置

- 回転と落差の関係

- 2. スピードと握り深さの使い分け 03:14

- 空振りを取る握りと落差の調整

- ストレートとの見分けにくさが鍵

- 3. 打者別の配球と意識の違い 05:28

- 右打者・左打者への考え方

- スライダーとの比較と印象

- 4. 回転数と回転効率の重要性 12:30

- 回転数と球速の関係

- 回転軸による球の伸びと変化

- 5. 打者の認知と反応の仕組み 16:05

- 打者が球を見て判断する距離

- 予測と反応によるスイング

フォークの握り方と回転の意識 00:00

基本の握りと指の位置

上原浩治は、フォークの握り方として人差し指を強く意識して縫い目にかける方法を紹介しています。通常よりも深めにボールを握り、第1関節あたりでボールに力を加えることで、回転を抑えた変化を狙います。

回転と落差の関係

フォークの落差はそれほど大きくないにもかかわらず、空振りが取れる理由として、ストレートと同じ腕の振りで投げられる点を強調しています。スピンのかかり方によって、シュート気味の変化を加えることも可能です。

スピードと握り深さの使い分け 03:14

空振りを取る握りと落差の調整

握りを浅くすることで三振を狙い、深くすることでカウントを取りに行くという使い分けをしています。落差が大きいボールは浮いて見えるため、バッターに見極められやすくなることもあると語っています。

ストレートとの見分けにくさが鍵

フォークをストレートと同じスピード・軌道で投げることで、打者の見極めを難しくすることが空振りを誘う鍵であると述べています。

打者別の配球と意識の違い 05:28

右打者・左打者への考え方

右打者にはファウルを打たせ、左打者にはゴロを打たせることを意識した投球を行っていたとのことです。特定のバッターに対しては、配球を決め打ちして対応していたことも語られています。

スライダーとの比較と印象

スライダーは投球頻度が少ないながらも、独特の変化があり印象に残るボールだったとされています。打者によっては反応で捉えることもあるとしています。

回転数と回転効率の重要性 12:30

回転数と球速の関係

回転数が高いほど球の伸びが生まれると説明されており、球速と回転数は比例関係にあるとされています。上原自身は2700回転程度の高回転を記録していたとのことです。

回転軸による球の伸びと変化

回転軸が上向きであるほど、打者から見た際にボールが浮き上がって見えると解説されています。これがストレートで空振りを取る要因となっているようです。

打者の認知と反応の仕組み 16:05

打者が球を見て判断する距離

人間の視覚では2m以上先のボールを追うことが困難であり、打者はその前の動きから予測してスイングしていると述べられています。これは研究でも証明されているとのことです。

予測と反応によるスイング

実際には、打者はリリース直後の情報からボールの軌道を予測し、スイングのタイミングやポイントを決めているという考え方が紹介されています。

この動画から学べること

- フォークボールの握り方と指の使い方

- ストレートと同じ腕の振りで投げる工夫

- 回転数と軌道変化の関係

- バッターごとの配球意識の違い

- 打者が球を見極める仕組みと投球設計

これらが気になる人は、ぜひ実際の映像でニュアンスを確認してみてください。また、関連動画では別のプロ選手が同じテーマについて異なるアプローチを語っているので、自分に合った考え方を見つけてみましょう。

コメント