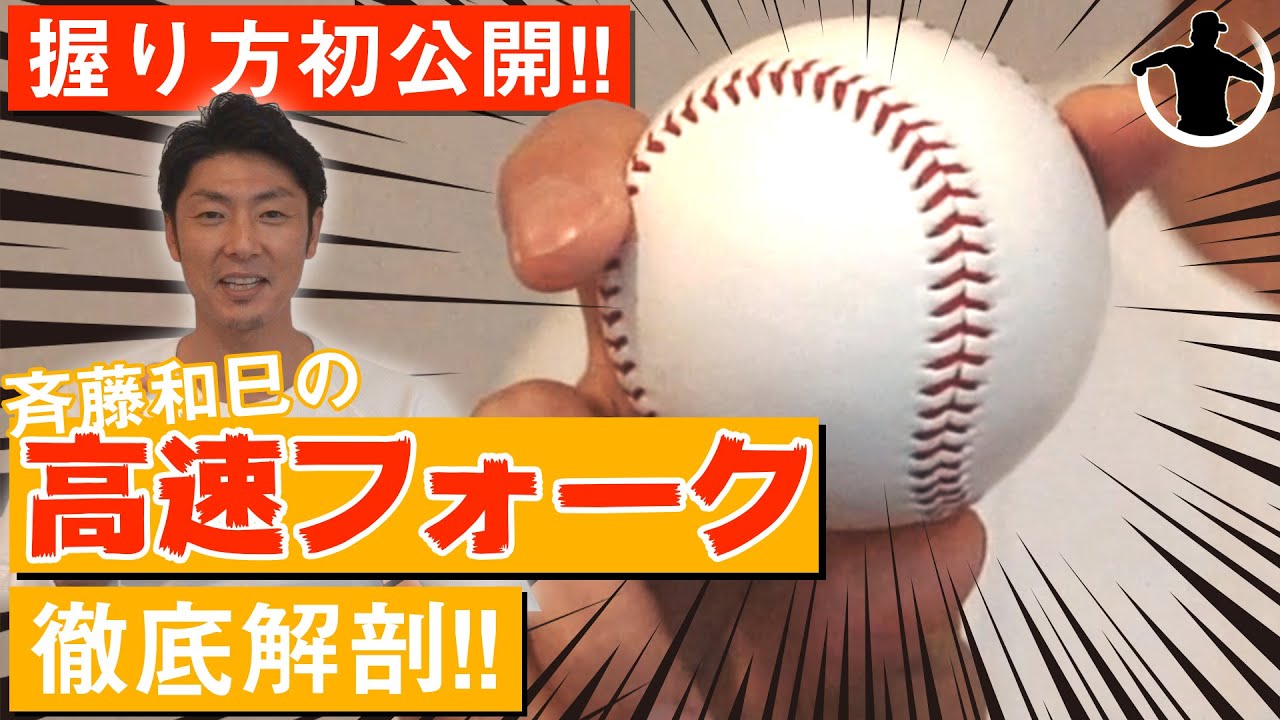

斉藤和巳が現役時代にウイニングショットとして使用していたフォークボールの握り方や改良の過程を、自身の経験をもとに詳しく語っています。握りや投げ方の試行錯誤を通じて、フォークボールをコントロールするための発想や練習法が解説されています。

- 1. 高校時代に習得したフォークボールの始まり【00:00】

- 初めて教わった握りと不安なスタート

- 高校時代の使用状況とコントロールの課題

- 2. プロ入り後の握りと安定しない落ち幅【03:08】

- プロの投手を参考にした握りの試行

- 不安定なコントロールと打たれるリスク

- 3. 城島健司の助言による発想の転換【04:45】

- フォークの投げ分けによるバリエーションの拡大

- 握りの見直しと指のかけ方の工夫

- 4. コントロールを重視した新しい投げ方の確立【08:09】

- 真っ直ぐと同じ感覚で投げる意識

- 「落とす」発想から「自然に失速させる」発想へ

- 5. スピードと見え方の工夫による効果的なフォーク【11:46】

- 握り幅の調整によるスピードと落差の最適化

- バッターから真っ直ぐに見せる工夫

高校時代に習得したフォークボールの始まり【00:00】

初めて教わった握りと不安なスタート

フォークボールは高校時代、当時のコーチに教わって初めて投げ始めました。最初は「本当に落ちるのか?」という不安がありましたが、大きな手と挟みやすい感覚もあり、最初から落差のあるボールは投げられたと語られています。

高校時代の使用状況とコントロールの課題

高校時代はコントロールに不安があり、フォークボールを追い込んでからしか使えず、カウントを整える前に苦労する場面が多かったようです。

プロ入り後の握りと安定しない落ち幅【03:08】

プロの投手を参考にした握りの試行

プロ入り後は今中慎二氏や佐々木主浩氏の握りを参考にしてフォークボールの改良を進めました。しっかりと挟み込む握りで落差を出そうとしましたが、コントロールは安定せず、抜け球になることが課題でした。

不安定なコントロールと打たれるリスク

落ちる時の落差は大きかったものの、毎球の変化量に差があり、狙いどころへの投げ分けは難しかったと振り返っています。

城島健司の助言による発想の転換【04:45】

フォークの投げ分けによるバリエーションの拡大

城島健司氏から「フォークをインコース・アウトコースに投げ分けられるか?」という問いかけを受け、発想が転換されました。1球種でのバリエーションを増やすことの重要性に気付き、コントロールの強化を目指して握りを見直すきっかけとなりました。

握りの見直しと指のかけ方の工夫

これまでの深く挟む握りでは投げ分けが困難だったため、真っ直ぐの握りに近づける形に変更。両指の第一関節で縫い目にかけることで、コントロールしやすい握りを模索しました。

コントロールを重視した新しい投げ方の確立【08:09】

真っ直ぐと同じ感覚で投げる意識

握りを見直すことで、フォークでも真っ直ぐの感覚で投げられるようになり、精神的にも投げやすくなったと語られています。落とそうとしすぎず、自然に失速して落ちる感覚が重要だと述べています。

「落とす」発想から「自然に失速させる」発想へ

従来の「落とす」意識を捨て、あくまで自然な動きの中で落差が出る投げ方に切り替えることで、安定感が増したと説明しています。

スピードと見え方の工夫による効果的なフォーク【11:46】

握り幅の調整によるスピードと落差の最適化

浅めの握りと指先のコントロールで、スピードを保ちつつ落差もあるフォークに変化。これにより、相手からは真っ直ぐに見えるが変化するという球に仕上がったと語っています。

バッターから真っ直ぐに見せる工夫

投球の途中まで直球に見えることで打者の反応を遅らせ、空振りやゴロを誘う球としてフォークが完成。和田氏にとって、最終的にはフォークが「困ったときの決め球」となったと振り返っています。

この動画から学べること:

- 高校時代に始まったフォークボールの投球経験と試行錯誤

- プロの参考例を取り入れた握りと変化の安定化

- フォークボールの投げ分けによるバリエーション拡張

- 真っ直ぐと同じ感覚で投げることで得られる安定感と気持ちの余裕

- 握りの浅さと指の使い方によるスピード維持と見せ球としての効果

これらの内容が気になる方は、ぜひ動画で実際の握りや投げ方のニュアンスを確認してみてください。また、同じフォークボールでも選手によって発想や使い方が異なるため、関連動画を通じて多様なアプローチを比較するのもおすすめです。

コメント